IL CARDIOFREQUENZIMETRO QUESTO SCONOSCIUTO …

Il cardiofrequenzimetro è un semplice strumento, ormai alla portata di tutti che consente di monitorare la frequenza con cui il nostro cuore batte.

È ovvia l’importanza del cuore come indicatore dello stato istantaneo del nostro corpo: misurando il numero di battiti possiamo capire quanta fatica stiamo affrontando e soprattutto gli effetti che questo sforzo produrrà sul nostro organismo.

Di solito consiste in un orologio da polso, che quasi sempre incorpora altre funzioni tipiche di un orologio per lo sport, ed una fascia senza fili da indossare a contatto con la pelle intorno al torace.

I display dei cardiofrequenzimetri sono di solito abbastanza grandi per dare una indicazione immediata della frequenza cardiaca istantanea nelle condizioni di utilizzo in cui si trova normalmente uno sportivo (si pensi ad un podista che deve leggere l’orologio mentre corre o ad un ciclista ) e alcuni modelli hanno anche a disposizione l’illuminazione (per chi si allena con poca luce oppure per chi fa spinning).

Tutti i modelli, anche i più economici, hanno la possibilità di impostare delle soglie, che l’atleta considera allenanti e il cardiofrequenzimetro emette dei segnali acustici (alcuni anche luminosi …) quando queste soglie vengono superate.

PER COSA SI DEVE USARE IL CARDIOFREQUENZIMETRO

Articolo tratto dal sito

Copyright by THEA 2003

Il cardiofrequenzimetro deve essere usato per allenarsi; può essere usato in alternativa o contemporaneamente al cronometro. I due strumenti non sono “nemici”, ma “amici” che dovrebbero cooperare.

Prima di vedere gli aspetti tecnici è utile analizzare quelli “psicologici” e “personali”.

Chi dovrebbe necessariamente usare il cardiofrequenzimetro?

- Chi non ha una mentalità sufficientemente matematica da gestire in tempo reale i dati provenienti dal cronometro: chi fa confusione con “tempi al chilometro, tempi al giro di pista, proiezioni ecc.” troverà nel cardiofrequenzimetro un semplice alleato che gli consentirà di conoscere subito la sua reale prestazione.

- Chi non ha una sufficiente capacità di ascoltarsi e tende a sopravvalutarsi (e quindi a partire troppo forte) o a sottovalutarsi (e quindi a partire troppo piano, ma ciò accade più raramente).

- Chi non usa percorsi misurati con precisione.

- Chi non usa percorsi “scorrevoli”: dire di andare a 4’30″/km su un percorso campestre non ha nessun significato dal punto di vista del giudizio allenante.

- Chi usa percorsi collinari: anche la pendenza rende nullo ogni discorso cronometrico.

Chi potrebbe non usarlo? In modo complementare all’elenco precedente:

- chi ha una mentalità in grado di gestire facilmente i tempi e si trova nelle seguenti condizioni di allenamento:

- chi ha un’ottima capacità di ascoltare il proprio corpo. Ciò è particolarmente vero per gli atleti di élite: se si considerano i primi 50 di una maratona internazionale si scoprirà che pochissimi usano il cardiofrequenzimetro.

- chi si allena su percorsi molto scorrevoli e misurati con precisione (pista o asfalto piano).

I meccanismi aerobici – Sono il regno del cardio; ciclismo e maratona sono le discipline dove il suo impiego è più importante perché molto preciso. Ricordiamo solo che il cardio non considera gli aspetti energetici. Nell’analogia classica il cardio può dare il numero di giri del motore, ma non la benzina che resta nel serbatoio. Ricordiamoci del classico crollo nella maratona: se finiscono i carboidrati il corpo non è in grado di bruciare i grassi; arrivati in riserva al trentacinquesimo chilometro c’è il crollo. Se si verifica la frequenza cardiaca, questa non schizza a 200, anzi resta sotto soglia, ma l’atleta riesce a malapena a trascinarsi. Nell’allenamento per la maratona è cioè importante che l’atleta si alleni per arrivare alla corretta potenza lipidica a prescindere dai dati di frequenza cardiaca.

I meccanismi anaerobici – È ovvio che due atleti che hanno la stessa frequenza di soglia possono essere (e quasi sempre lo sono) completamente diversi per le caratteristiche anaerobiche e in tutte le attività fino almeno ai 10-12 km in cui il meccanismo anaerobico gioca un ruolo importante: due atleti che ottengono lo stesso risultato sull’ora non è detto che sui 3000 vadano alla stessa velocità. Quando l’allenamento è tipicamente anaerobico (in genere quando la lunghezza totale delle prove è inferiore ai 5-6 km), i dati del cardio possono non essere significativi e possono essere valutati, non tanto per modulare l’allenamento, quanto per studiarlo a posteriori. Già con lunghezze dell’ordine di 10-12 km (per esempio 10×1000 o 4×3000) il cardio può aiutare moltissimo a evitare partenze troppo azzardate.

I meccanismi di potenza – Ovviamente l’allenamento con il cardio non può essere proposto a velocisti o a ottocentisti o per ripetute brevi (200-300 m) svolte da mezzofondisti. Anche in questo caso il suo uso può essere comunque di utilità statistica.

Perché ha senso allenarsi con il cardiofrequenzimetro

Partiamo dal considerare che il nostro cuore batte normalmente con un ritmo abbastanza costante che è quello delle attività di tutti i giorni. Il ritmo si assesta ad un valore che dipende dalla forma fisica di ciascuno e che non va confuso con la Frequenza Cardiaca (FC) a riposo che andrebbe misurata di mattina presto, prima che la giornata con tutte le sue attività prenda il sopravvento su di noi.

La frequenza cardiaca massima invece è la massima frequenza di contrazione del cuore che un individuo può raggiungere con la massima intensità fisica.

Se è vero che tutti si preoccupano di averlo, è altresì vero che non tutti sono in grado di usare questo strumento nella maniera più corretta. Capita spesso che la regolazione delle soglie minima e massima venga fatta sulla propria frequenza basale a riposo e sulla frequenza massima: questo è il modo migliore per fare si che il cardio non serva assolutamente a nulla. Cerchiamo allora di imparare come … impostarlo correttamente.

Cardiofrequenzimetro: come impostarlo

L’avvento del cardiofrequenzimetro ha segnato una svolta netta negli sport aerobici, quali ciclismo, sci di fondo, nuoto, podismo, ma trova applicazioni varie in ogni sport; se all’inizio questo strumento era un compagno prezioso solo per gli atleti professionisti, oggi tutti possono disporre di uno strumento che segnali e registri l’andamento della frequenza cardiaca.

L’esordio del cardiofrequenzimetro, almeno relativamente ad atleti italiani, può essere segnato con la preparazione del record dell’ora di Francesco Moser nel 1984, ma si trattava ancora di uno strumento rudimentale, poco raffinato, ingombrante, con i fili e molto costoso. Oggi possiamo disporre di cardiofrequenzimetri leggeri, senza fili (predisposti con delle fasce toraciche), grandi come un normale orologio e dotati di tantissime funzioni.

Possiamo affermare che ogni ciclista ne ha uno, ma la cosa importante è la seguente:

- per impostare il cardiofrequenzimetro in maniera corretta è necessario conoscere la propria soglia anaerobica, un valore determinante per poter impostare correttamente l’allenamento. Questo valore indica la massima intensità che un individuo è in grado di mantenere per una decina, o poco più, di minuti. Durante la pratica dell’esercizio fisico i nostri muscoli producono acido lattico che viene smaltito immediatamente dal nostro stesso organismo. Quando la produzione supera quello che viene smaltito si dice che si è superata la soglia anaerobica e le conseguenze sono una drastica diminuzione della prestazione. È corretto che il cardio sia impostato in modo che la soglia massima corrisponda alla propria soglia anaerobica, o meglio 4-5 battiti oltre, mentre il limite minimo sarà l’ingresso nelle frequenze allenanti, cioè il valore che corrisponde al 70-75% della soglia stessa. In questo modo il cardio ci indicherà la fascia utile in cui ci possiamo e dobbiamo allenare e sarà un compagno esemplare, indicandoci sia quando andiamo troppo piano, perché quel tipo di lavoro sia utile all’allenamento, sia quando superiamo la soglia, cioè quando la nostra autonomia comincia a ridursi bruscamente.

Per cosa non si deve usare:

- per proteggere il proprio cuore

- per dimagrire

1- La protezione cardiovascolare – Molti usano il cardiofrequenzimetro (e in effetti è stato questo il motivo della sua diffusione, favorita anche dall’introduzione del cardio in strumentazione da palestra) perché sono convinti che possa proteggere da eventuali eccessi che potrebbero danneggiare il cuore. Nulla di più assurdo: chi ha un cuore sano ha meccanismi di difesa naturali contro gli eccessi che sono molto più attendibili di uno strumento; chi ce l’ha malato non si salva certo correndo sottosoglia in quanto i problemi cardiovascolari si verificano anche a frequenze cardiache molto distanti dalla massima frequenza. È sicuramente più protettivo tenere sotto controllo i trigliceridi e il colesterolo che usare il cardio e poi seguire un’alimentazione sbagliata; se un elettrocardiogramma rileva anomalie cardiache gravi è abbastanza illogico correre: non esistono patologie cardiache (ogni medico dovrebbe sapere ormai che un’extrasistole o un soffio al cuore non sono di per sé patologici) che prevedono di poter correre, ma poco e piano. Il medico che dice al paziente: “Lei ha un soffio al cuore, se vuole corra, ma poco e piano”, fa un affermazione che scientificamente è “nulla”: o il soffio cardiaco non è patologico e allora il cuore è sano e si può correre tranquillamente, o è patologico e allora è meglio non correre!

2- Il dimagramento – Il fatto che si possa usare il cardio e dimagrire non significa che le due cose siano correlate da causa ed effetto. In particolare scientificamente non è vero che esista una frequenza cardiaca alla quale si dimagrisce di più (perché per esempio si bruciano più calorie). Ciò che conta sono le calorie spese durante lo sforzo (e non quanti grassi si bruciano). Quindi, se l’unico scopo è dimagrire, la strategia migliore è quella che fa perdere più calorie. Per la corsa significa fare più chilometri possibili e quindi (soprattutto se non si è allenati e si ha molto tempo a disposizione) correre piano. Ovvio che se si corre a una frequenza cardiaca bassa, sicuramente si correrà piano e a lungo perché è un ritmo facile.

Ma si può usare tranquillamente qualunque altro “indicatore di ritmo facile” per esempio:

- la massima velocità alla quale si riesce a conversare

- la velocità alla quale si corrono senza problemi 12 km

I dati complementari: 1- calorie bruciate; 2- % dei grassi bruciati, hanno scarsa importanza dal punto di vista scientifico.

Per il primo dato occorre rilevare che le calorie consumate dipendono dalla percentuale di massa grassa dell’individuo, dal metabolismo, dall’allenamento e dallo stile di corsa. Un atleta che ha l’8% di massa grassa ha sicuramente un metabolismo molto più efficiente di un atleta che ha il 15% e che tra l’altro probabilmente è poco allenato. Una stima (grossolana, di solito in eccesso) delle calorie bruciate è data dal numero dei km per il peso espresso in kg: non c’è quindi bisogno del cardio, basta una piccola calcolatrice o una mente ben allenata ai calcoli.

Sulla % dei grassi bruciati incidono talmente tanti fattori (alimentazione, allenamento, massa grassa, riserve di glicogeno ecc.) che non è possibile avere un dato preciso analizzando solo i dati cardiaci. L’indicazione del massimo consumo di ossigeno (VO2max) è altrettanto approssimata; infatti dipende dalla gittata cardiaca (che non è la frequenza!), dalla capillarizzazione, dalla capacità ossidativa dei muscoli (l’attività dei mitocondri).

Se volete conoscere il vostro VO2max esistono semplici test da eseguire in pista e poiché la VO2max non cambia quotidianamente, è abbastanza inutile monitorarla a ogni allenamento.

Come misurare la soglia anaerobica?

C’è chi per misurare la soglia anaerobica si avvale del solito calcolo teorico della frequenza massima possibile per un uomo (220 bpm) alla quale sottrarre successivamente il valore della propria età e una percentuale di circa il 7-8% per raggiungere finalmente quel valore cardiaco che denoteremo come soglia anaerobica (un esempio pratico per una persona di 30 anni d’età: 220 – 30 = FC max 190 bpm; 190 – 7% = 177 bpm = FC di soglia anaerobica): fare questo calcolo è fondamentalmente ERRATO (anche se, non avendo altri mezzi di misurazione a portata di mano, è il calcolo più utilizzato)! Lo è perché la frequenza di soglia anaerobica è un valore non assoluto; esso dipende dal grado di allenamento che si è raggiunto (il valore di soglia anaerobica aumenta con l’efficacia dell’allenamento, mentre rimane basso per soggetti non allenati) e dalle condizioni fisiche del momento (che cambiano non solo in funzione dell’allenamento).

L’unico vero modo per poter conoscere questo valore in modo certo è quello di effettuare un esame cardiologico che permette di stabilire il valore esatto attraverso la proporzione tra distribuzione della potenza e aumento dei battiti cardiaci (normalmente aumentando la potenza aumentano proporzionalmente anche i battiti cardiaci, quando questi iniziano ad aumentare meno proporzionalmente della potenza, avremo raggiunto il valore da noi ricercato); ma migliori risultati si ottengono con test più specifici che prevedano l’analisi e la misurazione del livello di acido lattico del sangue durante lo sforzo, esame che naturalmente può essere effettuato solo dalle strutture sanitarie attrezzate a tale scopo.

L’UTILIZZO TEORICO DELLA FREQUENZA CARDIACA (da http://www.benessere.com )

Prendiamo ad esempio un individuo di 25 anni d’età (ricordiamo comunque che tali valori sono solo orientativi):

Frequenza Massima Teorica: 220 – 25 = 195 bpm (la resistenza nel tempo a questa frequenza è minima e dunque viene utilizzata normalmente per azioni di massimo sforzo come le volate ad alta velocità dove si esprima la potenza pura).

Frequenza di Soglia Anaerobica: 195 – (7/8 %) = 180 bpm (la resistenza nel tempo a questa frequenza è relativamente bassa, ma aumenta con l’allenamento, viene utilizzata per esprimersi al meglio nelle salite o ad alta velocità).

Frequenza di Fondo Veloce: 195 – (10/12 %) = 170/175 bpm (la resistenza nel tempo aumenta rispetto alle frequenze più alte, ma anch’essa è relativamente bassa e viene utilizzata per esprimersi al meglio nelle salite più leggere o nel misto).

Frequenza di Fondo Medio o Cardiovascolare: 195 – (15/17 %) = 160/165 bpm (la resistenza nel tempo aumenta considerevolmente e per questo motivo viene utilizzata per esprimere al meglio un compromesso tra modesto accumulo di acido lattico e buone prestazioni fisiche).

Frequenza di Fondo Lento o Lipolitica: 195 – (25/28 %) = 140/145 bpm (la resistenza nel tempo è notevolmente alta – anche alcune ore – e per questo viene utilizzata per “macinare” chilometri; è anche la frequenza ottimale per perdere peso visto che vengono bruciati notevoli quantità di grassi).

Frequenza Minima Allenante: 195 – (35/40 %) = 130/120 bpm (la resistenza nel tempo è abnorme, ma contemporaneamente al di sotto di tale valore non si evincono effetti di miglioramento fisico).

Qualche semplice esempio di allenamento, utilizzando la FC come parametro:

1. Allenamento per dimagrire

Molte persone si avvicinano agli sport di resistenza (Podismo e Ciclismo in testa) con lo scopo di ridurre il peso corporeo. Per raggiungere questo scopo è necessario rimanere all’interno di un range di FC “lipolitica” (inferiore del 25-30% rispetto alla FC max teorica).

Ad esempio, se la FC lipolitica è 130-140 battiti al minuto, questo significa che l’andatura deve essere condizionata dalle pulsazioni misurate in quel momento; significa che si deve rallentare l’andatura ogni volta che supera il valore prefissato e accelerare ogni volta che le pulsazioni scendono sotto il valore minimo.

Ecco a cosa servono gli allarmi acustici, anche se conviene tararli con una certa tolleranza affinché l’allenamento non diventi uno stress!

2. Allenamento per aumentare la soglia aerobica

Un altro dei metodi tipici di allenamento tramite il cardiofrequenzimetro è l’Interval Training.

In questo tipo di allenamento si lavora quasi sempre vicino alla parte alta della soglia aerobica portando per un tempo limitato la frequenza cardiaca vicino al limite superiore della fascia anaerobica.

È abbastanza difficile fare questo allenamento perché per realizzare le frequenze cardiache necessarie occorre molta attenzione durante lo sforzo. Esistono comunque dei cardiofrequenzimetri che hanno a disposizione un programma che permette di impostare l’interval training.

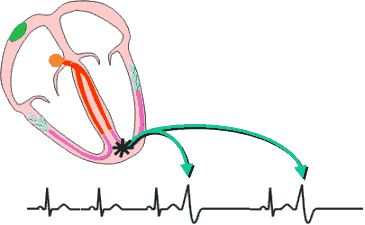

La soglia anaerobica e il test di CONCONI

L’ormai celebre test di Conconi si esegue percorrendo a velocità crescente distanze fisse. In genere viene eseguito in pista, utilizzando un cardiofrequenzimetro per registrare la frequenza cardiaca.

La distanza di riferimento può essere di 200 o meglio di 100 m, mentre gli incrementi di velocità dovrebbero essere di circa 10″/km (circa un secondo ogni cento metri). A ogni punto di riferimento si registrano velocità e frequenza cardiaca.

Si costruisce poi un grafico dove in ascissa c’è la velocità e in ordinata la frequenza cardiaca (FC). Si nota che per velocità basse c’è linearità (una retta), poi a un certo punto c’è una deflessione con un brusco cambio di pendenza: la velocità alla quale cessa la linearità è quella della soglia anaerobica (SAN).

1- Interpretazione – L’interpretazione del fenomeno è semplice: quando cessa la linearità incomincia l’accumulo di acido lattico (si esce cioè dall’intervallo 2-4 mmoli in cui lo sforzo può avvenire in condizioni in cui la concentrazione di lattato è in equilibrio). Tanto più alta è la soglia tanto maggiore sarà la velocità a cui l’atleta riuscirà a correre senza accumulare acido lattico.

2- Importanza scientifica – Occorre precisare che il concetto di soglia anaerobica (e la relativa curva sigmoide) fu introdotto per la prima volta dalle ricerche di Wasserman (1964). L’importanza di tali ricerche è ovviamente enorme in quanto è un’evidenza sperimentale dei meccanismi con cui avvengono attività aerobiche e attività anaerobiche. In altre parole la curva è la descrizione sperimentale di un modello energetico che si applica per sforzi tipici del mezzofondo. Il test di Conconi è una versione più semplice delle esperienze di Wasserman (che richiedevano una strumentazione di laboratorio molto più complessa).

3- Importanza nell’allenamento – Molti allenatori (e purtroppo anche scienziati) si sono invaghiti della curva di Conconi e hanno creduto di aver trovato un parametro (la SAN, appunto) che potesse descrivere l’atleta e sul quale fosse possibile tarare l’allenamento. Questo è un errore madornale, almeno concettualmente. Infatti esistono diverse limitazioni all’uso della SAN:

a) il limite pratico di calcolo. Mentre un test di corsa dà risultati molto precisi (i tempi), il calcolo della SAN è affetto da una serie di possibili errori (l’atleta non sa correre in maniera uniformemente progressiva; i risultati dipendono dalla strumentazione usata; i risultati dipendono dalla motivazione dell’atleta a eseguire il test; ecc.)

b) il valore di un atleta su una distanza è dato dalla combinazione di almeno sei grandezze; a seconda delle distanze, alcune sono trascurabili, ma pretendere di descrivere un atleta (e di impostare il suo programma di allenamento) con una sola grandezza è veramente semplicistico.

Siamo nel caso analogo dell’uso del cardiofrequenzimetro: l’importanza di un parametro porta erroneamente a credere che sia l’unico significativo e quello da cui dipendono tutti gli altri: per esempio è importante anche la capacità aerobica (CAE), cioè la capacità di mantenere il più a lungo possibile il ritmo della SAN, massima nel campione e scarsa nel “runner” meno evoluto

c) il concetto di soglia anaerobica non è un parametro INDIPENDENTE, nel senso che non aggiunge informazioni a un vero allenatore; è un altro modo di descrivere alcune (non tutte!) caratteristiche dell’atleta. Poiché, come ormai ammettono anche coloro che vivevano eseguendo i test Conconi, la soglia può essere calcolata facendo correre una certa distanza, per un allenatore che deve stilare un piano di allenamento sapere che un atleta corre l’ora a 3’45″/km o che ha una soglia di 16 km è ESATTAMENTE LA STESSA COSA (i puristi direbbero che ci possono essere piccole differenze, ma tali differenze sono ampiamente compensate dagli errori di misurazione della soglia; d’altra parte sapere di avere una soglia di 16 km o di 16,045 cosa cambia?). Solo che ragionare in termini di tempi al chilometro è molto più semplice perché sia gli allenatori sia gli atleti guardano il cronometro: un atleta che passa al primo chilometro di una gara in 3’30” sa se il ritmo è troppo veloce. Figuriamoci se mentre gareggia deve calcolare a che velocità all’ora corrisponde per poi confrontarla con la propria soglia!

4- I metodi di calcolo della Soglia Anaerobica

A prescindere dall’esecuzione del test di Conconi in modo classico, esistono altri metodi empirici di calcolo della SAN. Uno ancora molto noto è il Test di Cooper (la distanza percorsa in 12 minuti); i motivi che abbiamo citato per evidenziare i limiti della SAN valgono a maggior ragione per il Test di Cooper (che fra l’altro nella sua formulazione originaria voleva misurare il massimo consumo d’ossigeno) poiché prende in esame un intervallo temporale in cui le altre grandezze fisiologiche non sono trascurabili. Sicuramente migliori sono i risultati ottenuti dalle tre scuole di pensiero che calcolano la SAN considerando:

a) la velocità che si tiene in un’ora di corsa

b) la velocità di una gara di 14 km

c) la velocità di una gara di 10 km.

Le differenze tengono conto dell’allenamento del soggetto: la a) è valida per atleti a livello mondiale, la b) per atleti con SAN di circa 17 km/h, la c) per atleti con SAN di circa 14 km/h. Come si può vedere chi è più allenato e ha un motore migliore riesce a correre più a lungo al ritmo della soglia anaerobica (ha una CAE migliore): il campione per un’ora, l’atleta con SAN a 17 km/h per circa 50′ e l’atleta con SAN a 14 km/h per circa 42′. Nessuna delle tre definizioni può comunque essere accettata scientificamente, perché uniscono il concetto di SAN a quello di CAE. Se si calcola la SAN solo a scopi statistici, la cosa più semplice da fare è mediare le tre definizioni: si prende in esame il tempo sui 10000 m e si effettua una piccola correzione.

Il calcolo – Si calcola il tempo sui 10000, si calcola il tempo al km (si divide per 10 la distanza) e si aggiunge un numero di secondi pari al tempo sui 10000 in minuti diviso per sei. Questo è il tempo teorico di corrispondenza sull’ora (cioè il tempo che chi non è allenato sull’ora farebbe con allenamento per lo meno buono). Dividendo 3600 (i secondi che ci sono in un’ora) per il tempo teorico trovato, si trova la soglia. È più facile se si lavora in secondi, pertanto se si corre il diecimila in M minuti e S secondi si avrà:

Soglia = 3600/((M*60+S)/10 + (M+S/60)/6)

Gli amanti della matematica si possono divertire a semplificare l’equivalenza. Con una piccola approssimazione si trova: SOGLIA = 35000/(60*M+S).

Vediamo un esempio:

l’atleta corre i 10000 m in 40’30”. La sua soglia è 14,414 km. Con la formula approssimata si trova 14,403 km.

Un altro esempio:

i 10000 m sono corsi in 50’42”. La soglia è 11,514 km e con la formula approssimata 11,505 km.

Come ultimo esempio scegliamo un top runner:

10000 m in 28′. La sua soglia è 20,850 km. Con la formula approssimata si ottiene 20,833.

COME CALCOLARE LA FC IDEALE DI LAVORO

Conoscere il proprio peso ideale è fondamentale per condurre una vita sana ed equilibrata, ma a tale fine è molto importante saper calcolare anche la propria frequenza cardiaca ideale sotto sforzo.

Ciò vi permetterà di praticare l’attività fisica preferita evitando sia di sforzare eccessivamente il vostro fisico, sia di fare esercizio in maniera troppo blanda e inutile.

Il semplice calcolo che vi proponiamo vi permette di sapere entro quale fascia di battiti cardiaci al minuto dovete stare, per compiere l’attività aerobica: l’unica che vi consente di consumare grassi a scopo di dimagrimento.

Tenete presente che i fumatori avranno valori molto falsati: chi fuma ha una frequenza cardiaca molto superiore a chi non fuma poiché il fumo, essendo vasocostrittore, fa aumentare il numero di battiti cardiaci.

Ecco come procedere: sottraete a 220 (il numero massimo di battiti cardiaci al minuto) la vostra età. Dal risultato ricavate il 60% e il 75%. Questo numero corrisponde alla vostra fascia ideale di lavoro aerobico.

Un esercizio costante e regolare vi porterà ad intensificare l’attività fisica a parità di battiti cardiaci: sarà la prova che state conducendo un allenamento corretto.

Il CARDIOFREQUENZIMETRO PER OTTIMIZZARE L’ALLENAMENTO

Gittata cardiaca e lavoro muscolare

Il flusso di sangue nei muscoli aumenta in proporzione all’aumento di richiesta energetica. Questo avviene attraverso un convogliamento di maggiore quantità di sangue verso i muscoli che lavorano e con un aumento della gittata cardiaca.

Il sistema cardiocircolatorio realizza tali adattamenti funzionali aumentando la frequenza cardiaca e dirottando il sangue nei distretti interessati. Nel corso di tali processi la pressione arteriosa viene mantenuta costante. La frequenza cardiaca varia per l’azione dei nervi che innervano il cuore e per l’azione degli ormoni circolanti (l’adrenalina che causa tachicardia e l’acetilcolina che causa bradicardia): questo costituisce il “controllo estrinseco” della frequenza cardiaca.

Gittata cardiaca e frequenza cardiaca a riposo

La gittata cardiaca a riposo varia in funzione della situazione emotiva che da origine a influssi nervosi discendenti dalla corteccia. In madia è pari a 5 litri al minuto e non varia tra soggetti allenati e non. La gittata cardiaca è data dal prodotto tra la gittata pulsatoria per la frequenza cardiaca.

In soggetti non allenati (maschi sani) la gittata cardiaca di 5 litri al minuto si ottiene con una frequenza di 70 battiti al minuto e una gittata pulsatoria di 71 ml (Nel sesso femminile i valori sono inferiori di circa il 25%).

I soggetti allenati per prove di resistenza ottengono la stessa gittata cardiaca con una frequenza relativamente bassa (ad esempio 50 battiti al minuto) e una gittata pulsatoria maggiore (ad esempio 100 ml). Il cuore ha maggiori dimensioni.

La frequenza cardiaca a riposo deve essere misurata al mattino, poco dopo il risveglio.

L’allenamento migliora la prestazione migliorando tutti i meccanismi connessi ad un determinato esercizio. Una caratteristica dell’allenamento è la specificità: esso deve cioè migliorare sostanzialmente solo la funzione che viene allenata, normalmente a scapito della funzione che, dal punto di vista fisiologico, ha caratteristiche opposte.

Così ad esempio, nella corsa si vuole migliorare la funzione cosiddetta “aerobica” e questo si verifica a scapito della funzione “anaerobica”. Ma anche nell’ambito dell’allenamento “aerobico” ci possono essere obiettivi molto diversi da raggiungere e ciascuno di questi obiettivi richiede un tipo di allenamento specifico.

Il parametro più importante per modulare l’allenamento è l’intensità dello sforzo, ma come valutare l’intensità dello sforzo in termini oggettivi?

Misurando la frequenza cardiaca massima teorica

L’intensità dell’allenamento si può modulare in funzione di percentuali di tale frequenza massima, in particolare:

50 – 60 %

Attività molto moderata (adatta per chi deve rieducare l’organismo all’attività fisica.

Esempio: corsa lentissima)

60 – 70 %

Attività finalizzata al DIMAGRAMENTO (adatta per attività di rigenerazione o per ottenere un dimagramento corporeo)

70 – 80 %

Attività intensa (Solo per chi è già allenato e vuole mantenere e sviluppare l’allenamento)

89 – 90 %

Attività agonistica (Solo per chi intende raggiungere risultati a livello agonistico.)

Qui è possibile trovare un modulo per il calcolo della F.C. ottimale:

http://www.benessere.com/fitness_e_sport/cardiofrequenzimetro.htm

**